La copropriété est un mode d’habitat où le partage de l’espace est la règle. Idéalement, elle est synonyme de confort et de sécurité. Cependant, il suffit parfois d’une simple nuisance pour transformer le foyer paisible en source de stress permanent. Qu’il s’agisse de bruits incessants, d’odeurs désagréables ou d’un usage inapproprié des parties communes, les troubles de voisinage en copropriété sont une réalité complexe et souvent épuisante. Nous vous proposons un guide détaillé pour comprendre vos droits, vos devoirs et les démarches à suivre pour résoudre ces conflits, du dialogue au recours en justice.

Comprendre les troubles de voisinage en copropriété : une notion juridique précise

La notion de « trouble de voisinage » ne relève pas simplement du bon sens ou de la simple gêne. Il s’agit d’une construction juridique, d’abord développée par la jurisprudence, puis consacrée par le législateur avec l’introduction de l’article 1253 du Code civil. Ce texte instaure un principe fondamental : la responsabilité de plein droit de l’auteur d’un trouble, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute.

La théorie du trouble anormal de voisinage

Le fondement de toute action en justice pour nuisances repose sur le caractère « anormal » du désagrément. Un bruit de pas ou une conversation animée ne suffisent pas à qualifier un trouble. L’anormalité est jugée au cas par cas par les magistrats, en fonction de critères précis. On ne se base pas sur la nature de l’activité, mais bien sur son caractère excessif. L’article 1253 du Code civil stipule que le propriétaire, locataire, ou occupant qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable du dommage qui en résulte. ⚖️

Pour être jugé anormal, un trouble doit répondre à l’un ou plusieurs des critères suivants :

- L’intensité : La gravité de la nuisance. Par exemple, une musique écoutée à un volume excessif ou l’utilisation d’outils bruyants en pleine nuit.

- La durée et la répétition : Un trouble ponctuel (comme une fête occasionnelle) est rarement considéré comme anormal, contrairement à une nuisance récurrente et prolongée (des aboiements continus, des travaux qui s’éternisent).

- Le contexte : L’appréciation de ce qui est « normal » varie considérablement selon l’environnement. On tolérera davantage le bruit d’une scierie dans une zone rurale que les nuisances d’un restaurant en plein quartier résidentiel.

Il est important de noter que le respect des réglementations en vigueur, comme les horaires de travaux autorisés par la mairie, ne garantit pas une exonération de la responsabilité. Si, malgré le respect de ces règles, le trouble causé est tel qu’il excède manifestement les inconvénients normaux, le voisin peut toujours engager une action.

Qui est l’auteur des troubles de voisinage en copropriété ?

L’article 1253 du Code civil vise un large éventail d’auteurs potentiels :

- Le propriétaire de l’appartement.

- Le locataire ou l’occupant sans titre.

- Le maître d’œuvre d’un chantier.

Une seule cause d’exonération est prévue : si l’activité à l’origine du trouble était déjà présente avant l’installation de la personne se plaignant, et qu’elle n’a pas vu ses nuisances s’aggraver. C’est le principe de la « préoccupation ».

Typologie des troubles de voisinage les plus fréquents en copropriété

Les conflits en copropriété peuvent prendre de multiples formes, mais certains types de nuisances sont particulièrement récurrents.

Les nuisances sonores : un fléau en copropriété

Le bruit est sans conteste la première cause de litiges. Le cadre légal fait la distinction entre le tapage diurne et le tapage nocturne.

- Tapage diurne (7h-22h) : Régi par le Code de la santé publique, il est sanctionné si le bruit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage. Un seul de ces trois critères suffit.

- Tapage nocturne (22h-7h) : Encadré par le Code pénal, il est plus sévèrement sanctionné car il n’est pas nécessaire de prouver une répétition ou une intensité particulière. Un simple bruit pouvant troubler le sommeil d’un voisin est suffisant.

Les sources sont variées et souvent insidieuses :

- Bruits de comportement : Talons sur un parquet mal isolé, cris, claquements de portes, conversations bruyantes, fêtes… 📢

- Bruits d’animaux : Aboiements récurrents d’un chien laissé seul, miaulements de chats, qui peuvent être jugés anormaux. 🐶

- Bruits d’équipements : Appareils électroménagers, climatiseurs, pompes à chaleur, télévision ou chaîne hi-fi au volume excessif. 🔊

- Bruits de travaux : Le règlement de copropriété ou un arrêté municipal fixe souvent des plages horaires strictes pour les travaux bruyants, souvent limités aux jours de semaine et à des heures précises.

Les nuisances olfactives et visuelles

Si les odeurs sont souvent moins fréquentes, elles n’en sont pas moins une cause de conflit. Le barbecue, notamment sur les balcons, est une source majeure de litiges, tout comme les odeurs de cuisine persistantes. Le règlement de copropriété peut d’ailleurs interdire ou réglementer ce type d’usage. 👃 Un mauvais entretien des poubelles ou des déjections d’animaux laissées dans les parties communes peuvent également être qualifiés de troubles. 🚮

Moins courants, les troubles visuels peuvent aussi être des motifs de plainte. L’accumulation de détritus sur un balcon ou la privation d’ensoleillement due à une nouvelle construction peuvent être considérés comme des troubles anormaux de voisinage s’ils excèdent la tolérance due à la vie en collectivité.

L’utilisation des parties communes : source de frictions

Les espaces partagés sont souvent un terrain de litiges. L’appropriation des parties communes pour y stocker des objets personnels (vélos, poussettes, meubles) gêne la circulation et contrevient au règlement de copropriété. Le stationnement est aussi une source de tension, entre le non-respect des places allouées et le stationnement sauvage qui peut entraver l’accès aux parkings ou aux garages. 🚗

La résolution des troubles de voisinage : une démarche progressive et structurée

Avant d’envisager la voie judiciaire, la résolution des conflits de voisinage doit suivre une démarche progressive, privilégiant toujours le dialogue.

L’approche amiable : la clé de la sérénité

- Le dialogue direct : La première étape est la plus simple et souvent la plus efficace. Approchez votre voisin calmement et cordialement pour lui expliquer la gêne occasionnée. Il est possible qu’il n’ait pas conscience du trouble.

- Le courrier simple ou recommandé : Si le dialogue n’aboutit pas, une mise en demeure formelle est l’étape suivante. Un courrier recommandé avec accusé de réception, détaillant les faits et rappelant les obligations du voisin, marque officiellement le début du processus.

- L’implication des tiers :

- Le syndic : En tant que garant du respect du règlement de copropriété, il est votre premier interlocuteur. Il peut adresser un courrier de mise en demeure au copropriétaire ou locataire fautif.

- Le maire : Il a le pouvoir de police générale pour assurer la tranquillité publique dans sa commune. Il peut intervenir, notamment pour des nuisances sonores, et prendre des mesures adaptées.

- Les forces de l’ordre : La police ou la gendarmerie peuvent être appelées pour constater un tapage nocturne et dresser un procès-verbal. Une amende forfaitaire peut être appliquée.

Quand la médiation devient incontournable

Depuis 2024, la tentative de résolution amiable est obligatoire avant toute action en justice pour des troubles de voisinage. Cette obligation légale offre aux parties la possibilité de trouver une solution sans l’intervention d’un juge. Plusieurs options s’offrent à vous :

- La conciliation de justice : Gratuite et menée par un conciliateur de justice, un auxiliaire de justice bénévole. Il a pour mission de proposer une solution équitable aux parties pour régler leur différend.

- La médiation conventionnelle : Processus payant et mené par un médiateur professionnel qualifié. Son rôle est de faciliter le dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes un accord durable.

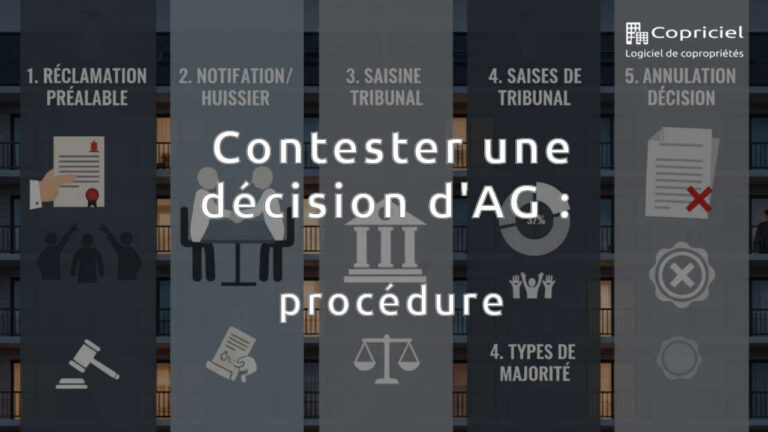

Les recours judiciaires en cas d’échec

Si toutes les démarches amiables échouent, le recours au Tribunal judiciaire est la dernière étape. Il vous faudra constituer un dossier solide, incluant toutes les preuves du trouble :

- Procès-verbal de constat d’un commissaire de justice (ancien huissier). C’est la preuve la plus incontestable.

- Témoignages écrits d’autres voisins, pétitions.

- Certificats médicaux attestant de l’impact du trouble sur votre santé.

Le juge pourra alors ordonner la cessation du trouble sous astreinte (pénalité financière par jour de retard) et allouer des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Qui est responsable face aux troubles de voisinage en copropriété ?

Il est essentiel de bien comprendre les responsabilités de chacun pour engager la bonne procédure.

Le copropriétaire bailleur : la responsabilité est la sienne

Un principe clé en droit de la copropriété est que le copropriétaire-bailleur est responsable des troubles anormaux causés par son locataire. Il a l’obligation de faire respecter le règlement de copropriété et de garantir l’usage paisible du logement. Le syndic doit donc adresser la mise en demeure au propriétaire, et non au locataire, afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires. S’il n’agit pas, le syndicat des copropriétaires peut engager une action judiciaire contre le bailleur pour obtenir la résiliation du bail de son locataire. C’est ce que l’on nomme l’action oblique, une procédure rendue possible par l’article 1341-1 du Code civil, qui permet de pallier l’inaction d’un débiteur.

Le syndic et le syndicat des copropriétaires : garants de la quiétude

Le syndic est le représentant légal du syndicat des copropriétaires et est le gardien du respect du règlement de copropriété. Son rôle est d’agir pour faire cesser les infractions qui troublent la jouissance des parties privatives ou communes. Il est donc le premier à devoir intervenir en cas de trouble de voisinage, en adressant un rappel à l’ordre formel. Si cette démarche échoue, l’assemblée générale des copropriétaires peut, sur vote, l’autoriser à engager une action en justice au nom du syndicat.

FAQ sur les troubles de voisinage en copropriété

Le bruit des enfants en bas âge est-il considéré comme un trouble anormal de voisinage ?

Non, les bruits de la vie courante, y compris les cris ou les jeux d’enfants, sont considérés comme des inconvénients normaux du voisinage, sauf s’ils sont manifestement excessifs, répétitifs ou qu’ils ont lieu à des heures anormales, comme en pleine nuit. 👶 La jurisprudence fait preuve d’une grande tolérance à l’égard des bruits d’enfants.

Le syndic peut-il obliger un copropriétaire à faire cesser un trouble ?

Le syndic ne dispose pas de pouvoirs de police pour sanctionner directement un copropriétaire ou un locataire. Son rôle est d’agir en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires. Il peut adresser des courriers de mise en demeure et, si le trouble persiste, demander l’autorisation de l’assemblée générale pour engager une action en justice au nom du syndicat.

Faut-il aller en justice contre un copropriétaire ou son locataire ?

En cas de troubles de voisinage en copropriété causés par un locataire, la procédure doit être dirigée contre le copropriétaire-bailleur. C’est à lui de faire cesser les agissements de son locataire. S’il refuse d’agir, le juge pourra le contraindre, voire ordonner la résiliation du bail.

Que faire si le règlement de copropriété n’est pas clair sur les nuisances ?

Le règlement de copropriété n’a pas à être exhaustif. La notion de troubles de voisinage est encadrée par le Code civil et la jurisprudence, qui s’appliquent même en l’absence de clause spécifique dans le règlement. Cependant, le règlement peut préciser des règles de vie en communauté, comme les horaires de travaux ou l’usage des balcons, et le syndic est en droit de les faire respecter.

Est-ce qu’une main courante suffit pour agir en justice ?

Une main courante est une simple déclaration. Elle n’a pas de valeur probante et ne permet pas d’engager une procédure. Pour une action en justice, il est impératif de se munir de preuves plus solides comme des témoignages écrits, des constats d’un commissaire de justice, ou des certificats médicaux.

Conclusion : Vivre ensemble, un défi au quotidien

Les troubles de voisinage en copropriété ne sont pas une fatalité. En connaissant vos droits et en adoptant une démarche méthodique et progressive, il est possible de résoudre la plupart des conflits. L’essentiel est de privilégier la communication et la résolution amiable, en s’appuyant sur les acteurs de la copropriété et la justice si nécessaire. Si ces litiges sont souvent source de stress, la loi offre des outils clairs pour faire valoir vos droits et retrouver la tranquillité si précieuse chez soi. Une copropriété apaisée est le fruit d’un engagement collectif à respecter les règles de bon voisinage, et de la vigilance de chacun. ✨